今回は球技系スポーツで頻繁に行われる方向転換動作についての記事を書いてみようと思います。

今回のテーマは

「方向転換角度の違いによって要求される能力にどのような違いがあるのか?」

になります。

例えば、方向転換動作といっても、走って斜めに方向転換するものもあれば(30~60°カット)、直角に曲がるものもありますし(90°カット)、さらには元のスタート位置に戻るような180°ピボットタスクもあります。

これらの方向転換角度が異なる課題で求められる体力要素は、基本となるところは類似しているものの、

その中でもわずかに要求される能力が違うのではないかなと考えています。

では早速見ていきましょう!

1.そもそも、実際の試合中にどんな方向転換がどのくらい行われてるのか??

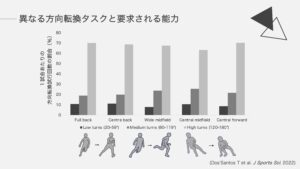

方向転換角度の異なる課題間の特徴を深掘りする前に、そもそも実際の試合中にそれぞれの方向転換がどれだけ行われているかを見ていこうと思います。

例えば、Dos’Santos T et al., (2022)は、サッカープレミアリーグ18試合(同一チーム)を分析対象とし、以下の条件を満たす方向転換動作を抽出したのちに、いずれの方向転換角度の動作の試行回数が多かったかを調査しました。1

方向転換(turn)の定義:

以下3条件をすべて満たす動作

- 減速(≤ −2 m/s²)

- 進行方向の角度変化(≥ 20°)

- 加速(≥ 2 m/s²)

その結果、ポジション毎に試行回数は異なるものの、大きな方向転換角度(120-180°)の施行がその他の施行(20-59°や60-119°)よりも多いことを明らかにしました。

ただし、この結果は方向転換の定義で用いる閾値によって変わってくると言われており、

閾値(例:加速(≥ 2 m/s²))を設けない等の場合には、方向転換角度が小さい課題の発生頻度が高いという結果も報告されています。

また、競技スポーツの違いも結果に影響を与えるかもしれません。

例えば、コートが小さいバスケットボールなどのスポーツの場合にはより大きな方向転換角度をもつ課題の発生頻度が高くなるかもしれません。

ただいずれにしても、多かれ少なかれ方向転換課題というのは様々な角度で実施されていることには間違いなく、それぞれで要求される能力を理解しておくことは依然重要であると思います。

2.前額面的要素と矢状面的要素の観点から

方向転換角度の異なる課題の違いを理解する上で、おそらく、一番理解しやすい考え方としては

その運動において前額面要素が大きいのか、はたまた矢状面的要素が大きいのか?だと思います。

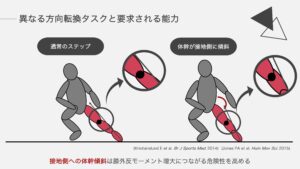

例えば、45°カットのように比較的方向転換角度が浅い課題の場合は、矢状面的な要素が強く、例えば、股関節を伸展させる能力の重要性が高いのでは?と考えられるかもしれません。

一方で90°カットや180°ピボットのような方向転換角度が大きい課題の場合は、矢状面的要素に加えて前額面的要素も重要性が高いかもしれません。

この考えを支持する報告として、

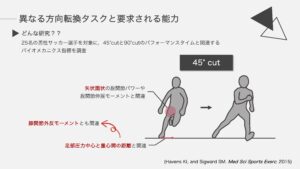

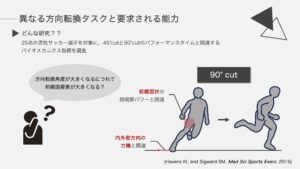

Havens KL and Sigward SM (2015)は、25名のサッカー選手を対象として45°カットと90°カットのパフォーマンス指標(ここではタイム)と関連する下肢関節のバイオメカニクス的指標を調査しました。2

その結果、彼らは45°カットでは矢状面状の股関節パワーがパフォーマンスタイムと関連することを明らかにしました。

一方で、90°カットの場合は前額面状の股関節パワーと内外側方向の力積と関連していることを明らかにしました。

したがって、先ほどの仮説を支持するように方向転換角度が大きい課題の場合には前額面状に素早く力強く蹴り出すといった要求が増すかもしれません。

(例えば、シングルレッグのホップを前方に行うだけでなく、横に行う動作を練習することも有効?)

また、前額面状の要求が増す課題の場合は股関節内転筋や外転筋の重要性が高まるように感じています。

例えば股関節内転筋に関して言えば、もし内転筋を十分に働かせることができなければ、骨盤が接地側に傾斜し、相対的に股関節が過度に外転してしまうかもしれません。

これでは、支持足側に大きく体重が乗りすぎてしまい、引き続く進行方向に向けて素早い方向転換を遂行できないだけでなく、

スポーツ傷害にしばしば関連すると言われている膝関節外反モーメント増大につながる危険性も高まります(次のセクションでも話します)。

以上より、方向転換角度の大きい課題を多く含むことが予想される競技では前額面状の側面を含めたエクササイズを導入することも一つ有効かもしれません。

参考

水平面状の話をすると、内転筋は方向転換する側に身体(骨盤)を向けた際に伸張性収縮を伴いながら、接地側を進行方向に向ける役割も担っている可能性があります。

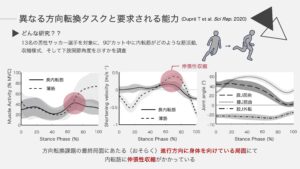

例えば、Dupré T et al., (2020)は、90°カット中の接地局面における長内転筋と薄筋の筋活動や収縮速度を観察しました。3

その結果、内転筋は接地中の最終局面から伸張性収縮を始め、その局面中の筋活動も大きくなっていることがわかりました(方向転換関連の内転筋肉離れはこの時に起こる?)。

こちらの結果からは読み取れませんが、

この局面というのは膝関節屈曲最大を迎えた衝撃吸収終了局面(45~50%付近)から進行方向側に身体(骨盤)を向けている局面に一致している可能性があると考えています。

ただこの点については不明なのでもう少し調べてみます。

ただ、個人的には方向転換角度が大きい課題において前額面状の要求が増えるとはいっても、優先順位としては矢状面状の重要性の方が高いと考えています。

方向転換を実施する前段階としては身体は前方向に向かっているため、前方向に生まれている運動量を低減させるためには前後方向に大きな地面反力を生み出す必要があると考えられます。

個人的にはこの前方向の運動量を十分に減らした結果として、初めて進行方向に身体を向けることができるのではないか?と考えています。

そしてこの能力を養う上で、やはり膝伸展筋を主体とした大きく矢状面状の運動に貢献する筋群を鍛えておくことが重要であることは明白かと思います。

また、ここまでの議論はあくまでも最終ステップに限った話になってくるので、それ以前のステップのことを考えた場合にも矢状面状の要求に対しても十分に対応できる能力を獲得しておくことが重要であると考えられます。

3.足部外側接地の程度が異なる

先ほどのセクションとほとんど内容は似ていますが、

方向転換角度の違いは足部をどれだけ外側に配置するかという点で大きく異なってくると考えられます。

例えば、極端の例で考えると、180°ピボットと45°カットを見比べてみると、もちろん180°ピボットの方が足部が重心に対して外側に配置されています。

方向転換角度が大きい課題ほど、新しい進行方向に向けて大きな力積を生成する必要があります。

この新しい進行方向に向けて大きな力積を生成するには進行方向とは遠い反対側に足部を配置することが重要になってきます。

一方で、重要な観点として、この足部を外側に接地する動作というのはパフォーマンスを上げるだけでなく、膝外転モーメント増大を通して傷害リスクを高める可能性があることもわかっています。4

「え、そしたら足部はあまり外側に配置させない方がいいの?」

と感じた方もいるかもしれませんが、

やはりパフォーマンス増大にも関わってくるテクニックなので、「足部を外側に配置しないように!」と指導するのは少し無理があるかもしれません。

したがって、ここで大事な考え方としては

「足部を外側に接地した状態でも十分に耐えられる下肢機能を身につける」

ことだと考えています。

では、この足部を十分に外側に接地してパフォーマンスを高めながらもリスクをあまり高めないためには具体的にどのような下肢機能が要求されるのでしょうか?

個人的に特に大事だと思う点として、

- 重心をしっかり下げれる能力

- 体幹が接地側に傾かないように制御できる能力

この2点があると考えています。

一つ目の「重心をしっかりと下げる」点については、重心をしっかり下げれることで地面を蹴った時に生成される地面反力の水平成分の割合を増やすことができます。

また、傷害予防の観点で考えた場合には、膝や股関節をしっかりと屈曲できることはACL損傷などの膝傷害リスクを下げることにもつながることも予想されます。

そしてこの能力を達成する上で、しっかりと深い姿勢でしゃがみ込むための下肢の伸張性筋力や足部の背屈可動域等が求められると考えられます。

また2つ目の「体幹が接地側に傾かないように制御できる能力」についても、生成された地面反力の水平成分を増やす役割を担っているのですが、

こちらはセクション1でも述べたとおり、接地側に胴体部分が傾くことで接地時間が延長したり、地面反力の水平成分が減少してしまうといったパフォーマンス低下の観点だけでなく、

外部膝関節外転モーメント増大をもたらし、ACL損傷リスクを高める可能性も考えられます。

この能力を達成する上では、例えば先ほどの内転筋を用いた前額面状での機能や、シングルレッグスクワットのような動作で股関節の外転筋を十分に賦活させて接地足側に体幹が傾斜しないようにできるといった能力が求められるかもしれません。

あくまで一例ですが。

4.まとめ

今回は方向転換角度の異なる課題毎で要求される能力の違いについて、一部分を切り取って考察してみました。

こういった観点で考察してみると、特に方向転換角度が大きい課題を行う頻度が多い競技においては、要求される能力の幅が広いことに気づくことができ、

推奨されるエクササイズも思いつくかもしれません。

ただ、ここで話した内容以外にももちろん課題毎の特徴の違いはあるかと思います。

それらについてはまた自分も考えがまとまったタイミングでディスカッションできればと思います。

以下、本記事のまとめになります。

- 試合中には様々な角度で実施される方向転換動作が行われており、中でも120~180°のような急激な方向転換動作が多い可能性

- 方向転換角度が大きい課題では前額面状の要求が追加で求められる可能性

- 方向転換角度が大きい課題では足部を外側に接地することが要求され、安全に方向転換するという観点を持つことの重要性がより高いかもしれない

僕自身が方向転換を含む競技の指導に関わることが多いので今回の記事を書いてみました。

皆さんの日頃の指導に役立てば幸いです。

ではまた!!

========================================================================================================

追伸

最近研究熱が少し高まっています。

早稲田に進学して同じ博士課程の方々とコミュニケーションを取る機会が増え、それがモチベーションに繋がっています。

早稲田に進学した目的の一つとして、「高い志をもった人と関わりディスカッションする」を挙げていましたが、ここ最近それを実感することができている気がします。

今月からは新しい研究に向けて2つプロジェクトが進行しており、来年度に向けて年末は少し手を動かすことが増えそうです。

ブログも気になったテーマがあったときに定期的に更新していきたいと思います!

参考文献

- Dos’Santos T, Cowling I, Challoner M, Barry T, Caldbeck P. What are the significant turning demands of match play of an English Premier League soccer team? J Sports Sci. 2022;40: 1750–1759.

- Havens KL, Sigward SM. Cutting mechanics: relation to performance and anterior cruciate ligament injury risk. Med Sci Sports Exerc. 2015;47: 818–824.

- Dupré T, Tryba J, Potthast W. Muscle activity of cutting manoeuvres and soccer inside passing suggests an increased groin injury risk during these movements. Sci Rep. 2020;11. doi:10.1038/s41598-021-86666-5

- Jones PA, Herrington LC, Graham-Smith P. Technique determinants of knee joint loads during cutting in female soccer players. Hum Mov Sci. 2015;42: 203–211.