多くのアスリートは試合で最高のパフォーマンスを発揮するために”ウォーミングアップ”を実施しています

また『パフォーマンス向上』に限らず、『傷害予防』の目的も含めてウォーミングアップをしているアスリートも多くいることでしょう

では皆さんは試合前にどういったウォーミングアップをしているでしょうか?

ストレッチ? ジョギング? スプリント?

また、ウォーミングアップはどのくらいの時間をかけて実施しているでしょうか?

人によっては5分ほどでサクッと終わらせる人もいれば、30分以上かけてじっくりウォーミングアップをする人もいるかもしれません

試合開始から最高のパフォーマンスを発揮するために試合前のウォーミングアップではいくつか考慮する点があります。

今回から2つの記事に渡って書いていくブログ記事では、

『科学的に効果的なウォーミングアップとはなにか?』

について深堀していきます。

まず最初のこの記事では、

『ウォーミングアップって本当に効果的なの?』

というそもそものところから、

効果的なウォーミングアップを考える上でベースとなる

『ウォーミングアップってどういったメカニズムでパフォーマンスを高めるのか?』

について解説していきます。

そしてシリーズの後半ではその実践方法について解説していきます。

ウォーミングアップについてお困りの方は是非参考にしてみて下さい!

目次

1.そもそもウォーミングアップとはなにか?

では最初にウォーミングアップがどういったものとして定義されているかについて、簡単ではありますが整理しておきたいと思います。

ウォーミングアップの定義について、McCrary JM et al. (2016)は

ポイント

”protocol specifically undertaken to prepare for the onset of subsequent physical activity”

”引き続く身体活動に備えて行われる特別なプロトコル”

と定義しています¹。

このようにウォームアップの定義については少し抽象的であることがわかります。

逆に言うと引き続く身体活動に備えるという目的があれば、それもこの定義からするとウォーミングアップの1つということになるのでしょう

(メンタル・心理面の調整もウォーミングアップだったり?)

また、Woods et al. (2007)はウォーミングアップの目的について以下のように述べています²。

Warm-up is intended to perform the following two major functions

(i) improve a muscle’s dynamics so that it is less inclined to injury

(ii) prepare the athlete for the demands of exercise.

ウォーミングアップは次の2つの主要な役割を達成することを目的として実施される

(i)筋の動きを改善し、怪我を起こしにくくする

(ii)アスリートの運動要求に対する準備をする

この文章からウォーミングアップには『傷害予防』の側面と『パフォーマンス向上』の側面が存在するということになります。

ここで説明したウォーミングアップの定義や役割については、おそらくほとんどの方にとって一致した考えだったかと思います。

では、実際にウォーミングアップを実施することで引き続くパフォーマンスに対してポジティブな効果をもたらすのでしょうか?

2.試合前のウォーミングアップは本当に有効か?

Fradkin et al. (2010)はウォーミングアップが引き続く身体パフォーマンスにもたらす効果についてメタ分析を実施しました³。

対象とした研究は以下の通りです。

- ヒトを対象としている

- 測定項目を実際のスポーツ動作や身体パフォーマンスとしている

- 少なくとも2つ以上のウォーミングアップの要素を含んでいる

最終的に32つの論文が選ばれウォーミングアップの効果が検証されました。

得られた主な結果は以下の通りです。

研究からわかったこと

- あらゆるウォーミングアップの内、79%が引き続く身体パフォーマンスにポジティブな効果をもたらすことが示された

- 増加の程度は+1%~20%と幅広い

- 引き続く身体パフォーマンスに対して3%のウォーミングアップが変化をもたらさず、17%がネガティブな効果をもたらすことが示された

この結果からウォーミングアップは概ね有効である可能性が高いことが分かります。

3.ウォーミングアップ実施に伴う筋温上昇

ここからは、

ウォーミングアップと筋温上昇の関係について話していきます。

多くのアスリートやコーチはウォーミングアップで『筋温を高める』ことを1つの目標としていることでしょう

僕自身も自分の試合前に行うウォーミングアップでは、筋肉を温めるということを一番の目的にしていました。

では、

ウォーミングアップによってどのくらい筋温(あるいは体温)は上昇していくのでしょうか?

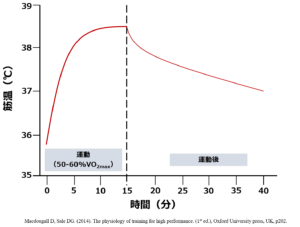

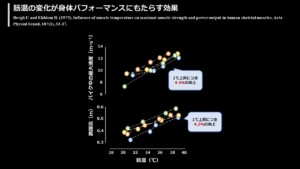

下の図をご覧ください。

下の図は最大下でのランニングやサイクリングをしていく中での筋温の経時的変化を示しています⁴。

図の通り、筋温は運動開始直後から急上昇していることが分かります。

一方で、急上昇した筋温は時間の経過に伴い落ち着いていき、運動開始から10分が経過するとほとんどプラトーに落ち着いていることが分かります。

このことから、ウォーミングアップの中でも筋温上昇を目的とする構成部分を15-20分以上設ける必要性はあまりないかもしれません。

次に、

ウォーミングアップ終了後の筋温と実際のパフォーマンスの関係性についてお話しします。

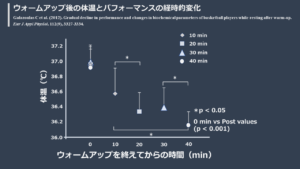

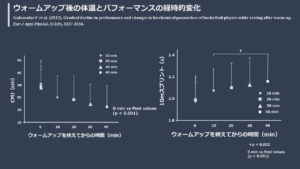

Galazoulas C et al. (2012)⁵はバスケットボール選手に対するウォーミングアップ終了後の筋温の経時的変化を観察し、

ウォーミングアップ終了に伴い体温は徐々に低下することを示し(図1)、

また、それと同時に各休息時間ごとに測定された身体パフォーマンスに関しても、体温の低下と同じような経過をたどって低下していく様子を観察しました。

この結果からもウォーミングアップによる筋温(体温)の上昇がパフォーマンスに影響を与えていることが予想されます。

では、実際に筋温が上昇するとどれだけ身体パフォーマンスは向上するのでしょうか?

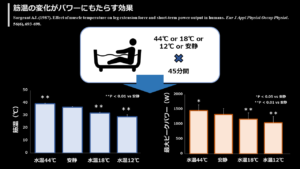

少し昔の研究になりますが、1987年にSargeant AJ et alが報告した研究を最初に紹介します⁶。

彼らは、被験者4名を3種類の水温に設定した浴槽に下半身を浸からせ、そのあとに『大腿部の筋温』と『エルゴメータで測定されたピークパワー』を測定しました。

その結果、彼らは44℃の浴槽に浸かった場合において、安静にしていた場合と比較して筋温が向上し、同時にパワー発揮能力も高まることを明らかにし、

一方で、水温が18℃あるいは12℃のような冷水に浸からせた場合では、安静状態と比較して筋温とピークパワーの両方が低い値を示すことを示しました。

彼らはこの結果から筋温が1℃上昇するにつれてパワー発揮能力は4%向上したと結論付けています。

補足説明

※ちなみに彼らは同じ研究で、筋温の上昇が回転が遅いサイクリング(54回転/分)と速いサイクリング(140回転/分)に及ぼす効果を比較し、筋温が1℃上昇するにつれて回転が遅い場合では2%のパワー向上が確認された一方で、速い回転では10%の向上が確認されたと報告しました。この結果から、もしかすると筋温の上昇は動作速度の速い運動に対してよりポジティブな効果をもたらすかもしれません。

またこちらも少し古い研究ですが、Bergh U and Ekblom B. (1979)⁷は、筋温が身体パフォーマンスにもたらす効果を検証し、筋温が1℃上昇するにつれて反動ジャンプの跳躍高が4.2%、エルゴメーターで測定された最大スプリント速度が4.4%向上することを報告しました。

これらの結果から、筋温が1℃上昇すると4~5%ほど身体パフォーマンスにポジティブな効果をもたらすことが予想されます。

ポイント

ウォーミングアップによる筋温の上昇は身体パフォーマンスの向上に関連しており、筋温が1℃上昇するにつれて4~5%向上する可能性がある

ここで少し注意しなくてはいけない点として、適度な筋温の上昇はパフォーマンス向上に繋がる一方で、過度な筋温上昇は身体パフォーマンスに悪影響を及ぼす可能性が指摘されています。

この点については次の記事で触れていきます。

4.筋温上昇に伴うパフォーマンス向上のメカニズムについて

では、なぜ筋温が上昇すると身体パフォーマンスが向上するのでしょうか?

そのメカニズムについてはいくつかの要因が関わっているといわれていますが、

ここではその主要なメカニズムに絞って解説します!

嫌気性ATP回転率の亢進

筋温上昇に伴うパフォーマンス向上の主要なメカニズムとして考えられているのが

『嫌気性ATP回転率の亢進』

です。

「いきなり難しい話を始めるな!!」

といわれてしまいそうですので、まず最初にATPに関して軽く解説します。

ATPとはアデノシン三リン酸(adenosine triphosphate:ATP)の略称であり、

人はATPからエネルギーを得ることで身体を動かすことができています。

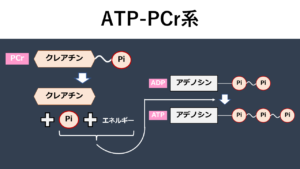

ATPは下の図のように1つのアデノシンと3つの無機リン酸(inorganic phosphate:Pi)から構成されているのですが、

3つのPiの中から1つのPiを切り離すことでATPはアデノシン二リン酸(adenosine diphosphate:ADP)となり、それと同時に身体を動かす際に必要となるエネルギーが放出されています。

ただ、筋の中にもともとあるATPの量というのはごく微量であるため、それだけで運動を行ったとすると、筋は1秒以上収縮することはできません。

「1秒間?!いやいやそれじゃスポーツどころか動き続けることもできないじゃん...」

と思うかもしれませんが、もちろんヒトはそれよりももっと長い時間運動を続けることが出来ますよね。

これは分解によって生成されたADPがいくつかのルートによってATPに再合成されるためです。

つまり、ヒトはATP消費後に生成されたADPを再びATPに変換させることで、

いわゆる”エネルギー切れ”で動けなくなる状況を逃れているのです

次にそのATPを再合成するルートについて簡単にお話しします。

ATPを再合成するルートは大きく分けて

①ATP-PCr系、②解糖系、③有酸素系

の3ルートが存在します。

この中でも今回重要になってくるのは嫌気性(酸素を必要としない)のATP再合成ルートであり、

上の3つのルートの中でも①ATP-PCr系と②解糖系の2つがこれに当たります。

ATP-PCr系はクレアチンリン酸(phosphocreatine:PCr)がクレアチン(Cr)とPiに分解するときに発生するエネルギーを用いてATPを再合成する経路のことで、

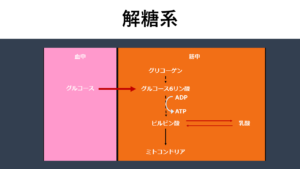

解糖系は、筋中の糖質(グリコーゲンおよびグルコース)が分解される過程で得られるエネルギーを利用してATPが再合成する経路のことをいいます。

重要な点としては、

これらの嫌気性ATP再合成ルート(特にATP-PCr系)は酸素を用いる有酸素系よりも素早くATPを作り出すことができるため、”短時間”かつ”強度の高い”動作(いわゆる爆発的動作)を行う際にはこれらのルートから供給されるATPが重要になります。

そのため、これらの経路の回転率が高まり多くのATPが再合成されることは、結果として爆発的動作のパフォーマンスが向上することに繋がっていきます。

少し話が逸れてしまいましたが、

実は先程話した嫌気性ATP再合成ルートの回転率というのが筋温の上昇に伴い向上すると考えられています⁸。

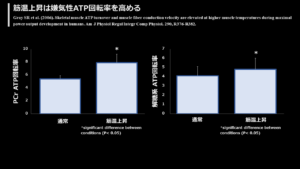

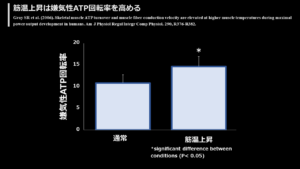

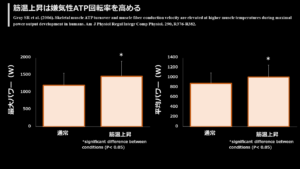

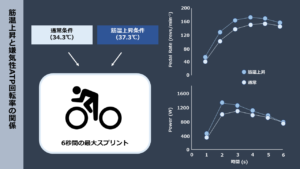

Gray SR et al. (2006)⁸は8名の被験者に『30分間安静にする条件』と『42.8℃の浴槽に30分間浸からせる条件』のそれぞれを実施させ、その後にエルゴメーターを用いた6秒間の最大スプリントを実施させました。

彼らは測定項目として、

最大スプリント実施中のPCrあるいは解糖系を利用した場合のATP回転率のそれぞれを計測し、

そしてそれらを合わせた嫌気性ATP回転率を計測しました。

その結果彼らは、安静にしていた条件と比較して温水に30分間浸からせた条件では、筋温が有意に上昇し、

PCrと解糖系を利用したATP回転率が両方とも有意に高い値を示すことを明らかにしました。

また、これらを合わせた嫌気性ATP回転率も同様に筋温上昇条件で有意に高い値を示しています。

さらに、最大スプリント時に測定されたパワー発揮能力に関しても筋温上昇条件で有意に高い値を示しました。

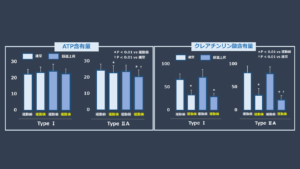

またGray et alは2008年にも似た研究を行っており、6名の被験者に対して『30分間安静にする条件』と『30分間温水に浸からせる条件』のそれぞれを実施してもらい、その後に6秒間の最大スプリントを実施させました⁹。

主な測定項目は

『6秒間の最大スプリントパフォーマンス』と

『スプリント前後のATPおよびクレアチンリン酸の含有量』でした。

その結果、筋温が上昇している条件ではそうでない条件と比較してスプリントパフォーマンスが有意に高い値を示すことが明らかとなりました。

また同時に、スプリント前後で測定されたATPおよびクレアチンリン酸の含有量は筋温を高めた条件のタイプⅡA線維にて有意に低下することを示しました。

この結果から彼らは、

筋温上昇にともない、特に速筋線維のPCr利用能が高まりATPの利用が増加したことで短い時間でのパワー発揮能力が高まった可能性がある

と結論付けました。

ここまでの話をまとめます!

ポイント

- 嫌気性のATP再合成のルートにはATP-PCr系と解糖系があり、爆発的動作ではこれら2つのATP再合成ルートが重要!

- 筋温の上昇は嫌気性ATP回転率を高める可能性がある

- 筋温上昇による嫌気性ATP回転率の上昇は特に速筋線維で顕著に観察される可能性がある

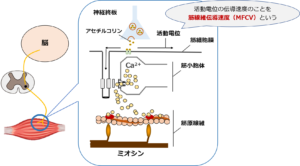

筋線維伝導速度(MFCV)の向上

筋温上昇に伴う身体パフォーマンス向上メカニズムの2つ目として、

筋線維伝導速度(Muscle fiber conduction velocity:MFCV)の向上

が挙げられます。

ほとんどの人はあまり聞きなれない言葉かと思いますので、

最初に「MFCVとは何か?」について解説していきます。

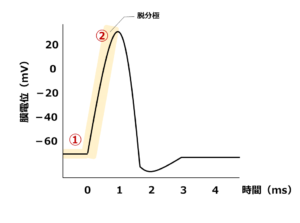

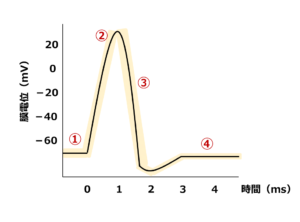

下の図をご覧ください

そもそも、筋の収縮というのは脳(中枢神経系)から

「筋肉を動かす!」

という指令が出るところから始まります。

脳から出た指令は脊髄を介した後に運動神経を通って筋肉へと伝わっていきます。

ここで、運動指令を伝えている神経は筋肉との接合部(神経筋接合部)でアセチルコリンという神経伝達物質を放出し筋肉に対して指令を伝達します。

次に、神経から放出されたアセチルコリンは筋線維側にある終板に作用し、膜イオンに対する透過性を変化させ活動電位を発生させます。

そして発生した活動電位は筋の末端に向かって伝わっていくのですが、このときの活動電位の伝導速度が筋線維伝導速度(MFCV)と呼ばれています。

一般的にMFCVが高いということは活動電位が素早く伝わることを意味しており、筋の収縮速度も高くなるといわれています。

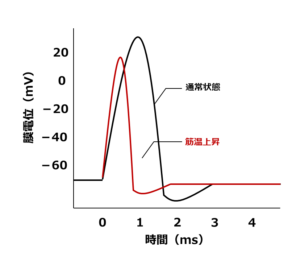

そして重要なことに、このMFCVは筋温の上昇に伴い高まることが報告されており⁸、

例えば、先程紹介したGray et al. (2006)の研究では筋温上昇によるMFCVの変化についても測定が行われ、筋温の上昇に伴いMFCVが上昇することが示されています⁵。

では、

「なぜ筋温が上昇するとMFCVが上昇するのか??」

この点に関してはいくつか要因があるみたいですが、その1つとして、

『高温状態だとNa+チャネルの開閉が素早く行われる』

という要因が1つあるようです⁷。

「おい!また難しい話を始めるのか!」

といわれてしまいそうなので、まず最初に活動電位について少し詳しく話します。

(※少し専門的な内容なので興味がなければ飛ばしていただいて大丈夫です)

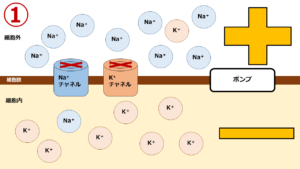

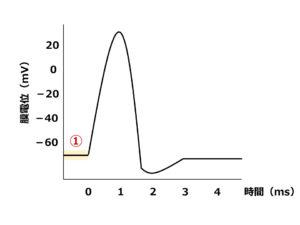

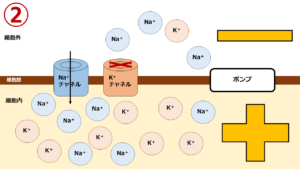

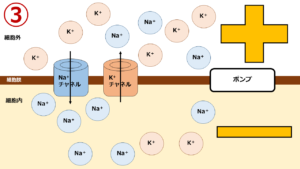

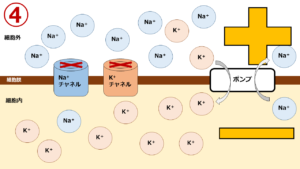

そもそも筋線維膜の外側を『細胞外』、内側を『細胞内』に分けたときに、

安静時では、細胞外にはナトリウムイオン(Na+)、細胞内にはカリウムイオン(K+)が多く存在しています。

そして細胞外の電位を基準としたとき(0としたとき)に細胞内の電位はマイナスになっています。

ここで

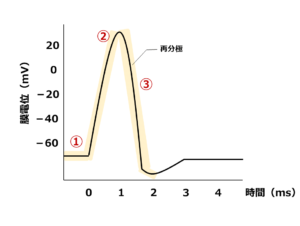

活動電位が筋線維膜を伝わると、細胞膜上にあるNa+チャネルが開き、細胞外のNa+が細胞内へと流入していきます。

そうするとプラスイオンのNa+が細胞内へと取り込まれるわけですから細胞内の電位はプラス方向へと進んでいきます(これを”脱分極”といいます)。

次に、少し遅れてK+チャネルが開き、今度は細胞内のK+が細胞外へと流出し、再び細胞内の電位はマイナス方向へと戻っていきます(これを”再分極”といいます)。

その後、Na+K+ポンプが働くことで再度Na+が細胞外へ、そしてK+が細胞内へと送られて元の状態へと戻ります。

参考

活動電位に関しては下の動画で非常に詳しくわかりやすく解説されています!

このような仕組みで筋線維膜上で活動電位が伝わるのですが、

筋温が上昇した条件では最初に出てきたNa+チャネルの開閉が素早く行われると考えられています10。

先程説明した通り、Na+が開くと脱分極が起こり振幅がプラス方向に向かいますが、

これが素早く開くことでより急速に脱分極が起こります。

一方でNa+チャネルが閉まるのが速くなると、細胞内に流入するNa+が少なくなることで脱分極の振幅が小さくなります。

これによって電位の変化が素早く行われることとなり、結果として活動電位が素早く伝わりMFCVの増加に繋がると考えられているそうです。

少し難しい話でしたが、筋温上昇による爆発的動作のパフォーマンス向上にはこういったメカニズムも関係しているみたいです。

ポイント

- 筋温上昇による爆発的動作のパフォーマンス向上には筋線維伝導速度(MFCV)の向上が関与している可能性がある

- MFCVとは活動電位が筋線維を伝わっていく速さのことである

- MFCVの向上にはNa+チャネルの素早い開閉が関与している可能性がある

その他の要因

筋温上昇に伴う爆発的動作のパフォーマンス向上には、ここまで述べた『嫌気性ATP回転率の亢進』と『MFCVの上昇』以外にも、

『筋や関節の粘性抵抗の減少』であったり、『神経伝達速度の向上』なども筋温上昇によるパフォーマンス向上に貢献している可能性があるようです11。

この辺りの話に関しては正直僕自身も専門分野ではなく、まだまだわからないことが多いのですが、

1つ言えることとしては、

筋温上昇によるパフォーマンス向上は1つのメカニズムからではなく、いくつかの要因が関わっている可能性がある

ということでしょうか

まとめ

ウォーミングアップによるパフォーマンス向上のメカニズムの中でも、筋温の上昇に関わる要素に絞ってお話してきました。

以下まとめになります。

- ウォーミングアップは筋温と同時に爆発的動作のパフォーマンスを高める可能性がある

- そのメカニズムとして『嫌気性ATP回転率の亢進』や『MFCVの向上』などが挙げられる

- 『筋や関節の粘性抵抗の減少』や『神経伝達速度の向上』なども関わっている可能性がある

アスリートや指導者の方の中でも、ウォーミングアップでパフォーマンスが高まるメカニズムについて、

「筋肉が温まることで、なんとなく筋肉が動きやすくなりそう...!」

のようなイメージをされていた方は多いかと思います。

「実際にはこんな感じのメカニズムが関わっているのか~」

となんとなくでもいいので理解していただければと思います。

ただ一方で、『暑熱環境下での筋温上昇』であったり、『持久性スポーツでの筋温上昇』はパフォーマンスに対してネガティブに働くケースも多いようです。

なので、

「全てのケースで筋温上昇がポジティブに働くわけではない!」

ということは頭に入れておいてください。

では次の記事では実際のウォーミングアップの実用例について話していきます。

興味があれば是非そちらもご覧ください!

それではまた次の記事で!!

参考文献

- McCrary JM et al. (2016). A systematic review of the effects of upper body warm-up on performance and injury. Br J Sports Med. 49(14), 935-942.

- Woods K et al. (2007). Warm-up and stretching in the prevention of muscular injury. Sports Med. 37(12), 1089-1099.

- Fradkin AJ et al. (2010). Effects of warming-up on physical performance a systematic review with meta-analysis. J Strength Cond Res. 24(1), 140-148.

-

Macdougall D, Sale DG. (2014). The physiology of training for high performance. (1st ed.), Oxford University press, UK, p202.

- Galazoulas C et al. (2012). Gradual decline in performance and changes in biochemical parameters of basketball players while resting after warm-up. Eur J Appl Physiol. 112(9), 3327-3334.

- Sargeant AJ. (1987). Effect of muscle temperature on leg extension force and short-term power output in humans. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 56(6), 693-698.

- Bergh U and Ekblom B. (1979). Influence of muscle temperature on maximal muscle strength and power output in human skeletal muscles. Acta Physiol Scand. 107(1), 33-37.

- Gray SR et al. (2006). Skeletal muscle ATP turnover and muscle fiber conduction velocity are elevated at higher muscle temperatures during maximal power output development in humans. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 290, R376-R382.

- Gray SR et al. (2008). ATP and phosphocreatine utilization in single human muscle fibres during the development of maximal power output at elevated muscle temperatures. J Sports Sci. 26(7), 701-707.

- Rutkove SB et al. (1997). Nerve, muscle, and neuromuscular junction electrophysiology at high temperature. Muscle Nerve. 20(4), 431-436.

- Bishop D. (2003). Warm up I potential mechanisms and the effects of passive warm up on exercise performance. Sports Med. 33(6), 439-454.