久しぶりの投稿になりました。

今回はトレーニングをすることで腱はどのような適応を示すのか?

そしてそこで観察された腱の適応とはどのような条件で起こりやすいのか?

そういった話をしていきます!

「え、腱を鍛えるにはプライオをやっておけばいいんでしょ??」

「腱を鍛えるには等尺性のトレーニングが有効って聞いたことがあるで」

腱の適応と聞くと上のような話を聞いたことがある方がもしかすると多いかもしれませんが、実際のところどうなんでしょうか?

本ブログがこのような疑問に対して、出来るだけエビデンスを元に解説していきたいと思います!

途中自分自身の解釈も含まれていますが、それも含めて皆さんの現場で活かす際のヒントになれば幸いです🙋♂️

では早速始めていきます!!

目次

1.言葉の定義を確認

本題に入る前に、まず腱の適応を話す上で大事になる言葉について解説していきます。

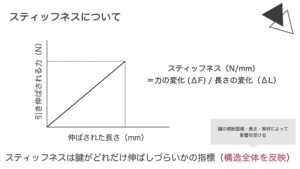

A.スティッフネス [N/mm]

まず、腱の適応を話す上でよく耳にする「スティッフネス」について解説していきます。

腱のスティッフネスは簡単に言うと、

「どれだけ腱が伸びにくいか」

を意味しています。

このスティッフネスを説明する上で力-長さ関係を用いると理解がしやすいです。

この腱のスティッフネスは腱の長さや断面積、あとは腱の素材そのものによって影響を受けると考えられています。

したがって、腱スティッフネスの値だけを見て、腱が「材質的に」硬いかどうかは明らかではなく、

あくまで、構造全体の硬さを反映していると考えることができます。

そして、もし同じ長さだけ伸ばすことができると仮定した場合、

こちらの腱スティッフネスは高いほど高い弾性エネルギーを蓄積しやすいと考えることができます。

硬いゴムをイメージするとわかりやすいかと思いますが、

もし同じ長さだけ伸ばした場合、柔らかいゴムよりも硬いゴムの方が話した時の跳ね返りの勢いが大きいですよね。

もちろんスティッフネスが高いほどそれを伸ばすのに必要な力も大きくする必要がありますが、

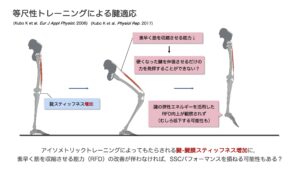

腱スティッフネスの改善に、力の上昇も同じように伴えば、腱スティッフネスの改善はバネ能力の改善につながると言えるかと思います。

一方で、腱スティッフネスが高まった一方で、それを引っ張るだけの筋の力発揮が伴っていなければ、

高まった腱スティッフネスを有効活用できない。といったことも起きるかもしれません。

この点については、後ほど再度説明します。

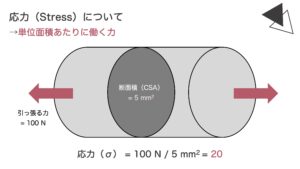

B.応力(Stress)

応力は腱の断面積1mm2当たりにどれだけの負荷がかかっているか表しています。

例えば、一本の棒をイメージしてみた時に、

この棒を引っ張った際には棒には戻ろうとする力が働きます(ここでの力は引っ張っている力と同じ)。

この反発する力を断面積で割り、単位面積あたりに換算したものが応力(Stress)になります。

計算式としては

「腱にかかっている力(張力)/腱の断面積(CSA)」

のようになります。

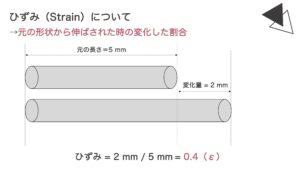

C.ひずみ(Strain)

ひずみは腱が相対的にどれだけ伸ばされているかを表しています。

こちらは

「腱の伸ばされた程度/腱の元々の長さ」

で計算されます。

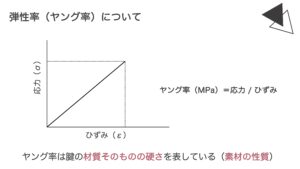

D.弾性率(ヤング率)[MPa]

材料力学によるフックの法則では、

「応力は変形量に比例している」

と定められています。

ヤング率をEとし、応力をσ、ひずみをεとすると、

「σ=Eε」

の関係が成り立ちます。

スティッフネスと一見似ている計算式ですが、

ヤング率は腱の断面積や長さという構造的要因によって影響を受けないため、材質そのものの硬さ、つまりここでは腱材質の硬さを表しています。

したがって、先ほどのスティッフネスでは、腱の材質的特徴まで捉えることはできませんでしたが、

ヤング率を計算することで、その不足分を理解することができます。

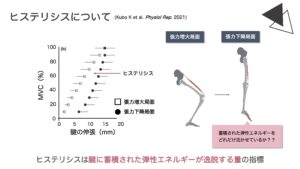

E.ヒステリシス

粘弾性物質に加えられた負荷を除去すると、その前後における力ー長さ関係は一致しないといわれています。

下の図をみるとわかる通り、負荷を除去した後は伸ばされた時よりも張力が小さいのがわかります。

この負荷が加えられた時と除去された後の曲線の間の面積(ヒステリシス)は、蓄積された弾性エネルギーが主に熱エネルギーとして散逸している量を表しています。

つまり、ヒステリシスは張力上昇局面(≒伸張性局面)で蓄積された弾性エネルギーが張力下降局面(≒短縮性局面)でどれだけ逸脱しているかを表す指標になります。

このヒステリシスが小さいと言うことは、蓄えられた弾性エネルギーが効率よく活かされてポジティブに働いていることを意味しています。

2.腱の適応引き起こす上で関係してくる因子とは??

では、腱にまつわる言葉の定義について確認ができたところで、実際に腱の適応を引き起こす上で重要になる因子を見ていこうと思います。

A.収縮様式

腱の適応を引き起こす上で、腱のひずみをどれだけ大きくすることができるかが重要になると考えられています。

例えば、Arampatzis A et al., (2007)は、11名の被験者に発生するひずみの程度が片脚が高い条件、もう片脚が低い条件で等尺性足関節底屈運動を実施させた際に(ボリュームや頻度はほぼ類似)、

高いひずみでトレーニングをさせた条件でのみアキレス腱のスティッフネスが増大することを明らかにしています。1

この結果を踏まえると、

「伸び縮みが大きい伸張性収縮って腱の適応を引き起こすのに有効なのでは??」

と想像できるかと思いますが、実際のところはどうなのでしょうか?

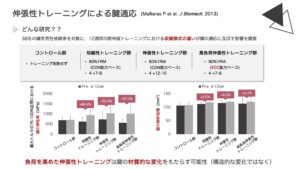

例えばMalliaras P et al. (2013)は、38名の健常男性被験者を対象に,12週間の膝伸展トレーニングにおける収縮様式の違いが腱の適応に及ぼす影響を調査しました。2

ここでは以下のトレーニング群が設けられました。

- コントロール群(トレーニング実施せず)

- 短縮性トレーニング群(CON筋力ベースで80%1RM, 4 × 7-8 reps)

- 伸張性トレーニング群(CON筋力ベースで80%1RM, 4 × 12-15 reps)

- 高負荷伸張性トレーニング群(ECC筋力ベースで80%1RM, 4 × 7-8 reps)

その結果、腱の弾性率は高負荷伸張性トレーニング群で特に大きく改善傾向がみられたものの、

短縮性トレーニング群と伸張性トレーニング群との間には有意な差が観察されませんでした。

この結果を踏まえると、

「もしかすると伸張性収縮が特別腱の適応を引き起こすのに有効か??と言われると実はそうでもない?」

と考えられるかもしれません。

実際にBohm S et al., (2015)によって行われたシステマティックレビュー&メタアナリシスによれば、

筋の収縮様式の違いが腱の適応に及ぼす効果というのはほんのわずかであることが報告されています。3

一方で、Kubo et al., (2006)は自らの過去の先行研究をもとに動的な収縮様式(短縮性や伸張性収縮)で引き起こされる腱スティッフネスの増大よりも、

等尺性収縮で引き起こされる増大の方が大きいことを述べ(+17% vs +65%)、等尺性収縮が腱スティッフネス増大には望ましい可能性を示唆していました(研究間の比較のため、解釈には注意が必要)。4

いずれにしても、イメージ的に腱に大きなひずみが発生していそうな伸張性収縮の方が大きな腱の適応が起こるかと言われると、実はそうではないかもしれません。

ポイント

- 筋の収縮様式の違いは腱の適応に対して、あまり大きな影響力はなさそう

- 一部の研究によっては、等尺性収縮が動的な収縮様式より腱の適応が起こりやすい可能性を指摘している。

B.筋の収縮時間

続いて、筋の収縮時間の長さが異なると腱の適応に差が生じるのかを見ていきます。

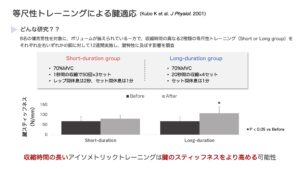

Kubo et al., (2001)は8名の健常男性を対象にボリュームが揃えられている一方で、

収縮時間の異なる2種類の等尺性トレーニング(Short or Long group)をそれぞれ左右いずれかの脚に対して12週間実施し、腱特性に及ぼす影響を調査しました。5

各脚で実施したトレーニング条件は下記の通りです。

- Short duration:70%MVC、1秒間の収縮を50回3セット

- Long duration:70%MVC、20秒間の収縮を4セット

その結果、腱スティッフネスが高まったのはLong durationの条件のみでした。

こちらの研究ではボリュームが揃えられていたにもかかわらず、一回一回の収縮時間が異なるだけで腱の適応に違いが発生したことから、

ボリュームというよりも、筋収縮の時間が長い運動の方が腱の適応を引き起こすのに有効なのかもしれません。

では、なぜ筋の収縮時間が長い条件では腱の適応が起こりやすいのでしょうか?

この要因については、腱の「粘弾性」という特徴が関係しているのではないかと考えています。

粘弾性とは、言葉の通り「粘性」と「弾性」が組み合わさった性質のことを言いますが、

粘弾性が大きい物体というのは、加えられた力学的負荷に加わる速度に応じて、その物体に生じる挙動が大きく異なるという特徴を持っています。

例えば、水あめをイメージしてみるとわかりやすいかも知れません。

水あめって速くかき混ぜようとすると抵抗感を強く感じやすいかと思いますが、ゆっくりかき混ぜようとするとその抵抗感が少し小さくなるのがイメージしやすいかと思います(イメージしづらかったらすみません笑)。

このように粘弾性の程度が大きい物体というのは、

速い力学的負荷が加わった際には物体の「弾性」の特徴が協調され、一方で遅い力学的負荷が加わった際には物体の「粘性」の特徴が強調されやすくなります。

そして、腱というのもこの粘弾性の特徴を大きく有しており、速い動きでは弾性の特徴を示し、遅い動きでは粘性の特徴を示しやすいといった動態が観察されます。

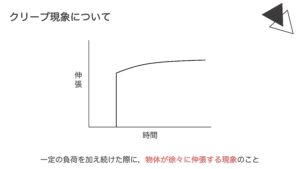

そしてこの粘弾性の特徴を有していることで、腱には「クリープ」という現象が生じます。

クリープとは、一定の負荷が継続的に加わった際に時間の経過とともに腱の長さが徐々に大きくなる現象のことを指します。

最初の方でも書いた通り、

腱の適応を誘発する上で腱に生じるひずみ(元の長さに対してどれだけ伸ばされたか)をどれだけ大きくできるかが重要になってきます。

この前提を踏まえると、Kubo et al., (2001)の実験で採用された1秒間の収縮時間と20秒間の収縮時間の比較では、20秒間の収縮時間を設けた条件の方が粘性の特徴が活かされ、よりクリープ現象が生じ、

最終的には腱が大きく伸ばされる(≒ひずみが大きくなる)ことが予想されます。

こういった背景を踏まえると、腱の適応を促す上で腱に長い収縮時間を伴うレジスタンストレーニングの方がプライオメトリックトレーニングよりも有効かもと想像されるかもしれません。

(そもそも、プライオのような瞬発的な運動というのは粘弾性の中でも、粘性というより弾性要素が強調されると思うので)

この点については後ほどまた解説していきます!

ポイント

- 一回一回の筋の収縮時間が長い運動の方が腱の適応は起こりやすい

- 収縮時間の長いトレーニングはクリープ現象が起こりやすく腱に大きなひずみが生じやすい可能性

C.負荷強度

続いて、運動の強度が腱適応に及ぼす影響について見ていきます。

Bohm S et al. (2015)は、27件の研究報告をもとに、ヒトの腱が慢性的な機械的負荷によってどのような適応を示すかをメタアナリシスで調査しました。3

その結果、腱のスティッフネス改善が負荷強度に依存しており、

「70%以上のMVC or RMでの介入」と「70%以下での負荷強度での介入」のそれぞれが腱スティッフネスに及ぼす効果量を比較すると、

70%以上の場合は0.90で70%未満の場合は0.04という結果になりました。

したがって、彼らは腱の適応を引き起こす上で負荷強度が重要な役割をもつことを明らかにしました。

腱の適応を引き起こす上で、腱のひずみを大きくすることが求められますが、

筋腱複合体に与えられる負荷強度が高まることで、このひずみが大きくなるといわれています。

腱というのは筋に付着していますから、筋が外的負荷に対応して大きな力を発揮すれば腱にもその負荷が伝達することはイメージできるかと思います。

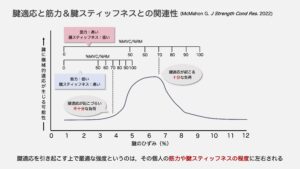

では、どのくらいの負荷が最適なのか?という点に関しては、

一概に全ての対象者に対して「このぐらいの負荷が最適である」と決めることは難しいと考えられています。

これを少しイメージしやすい例で説明してみようと思います。

例えば70%MVCの負荷を以下の対象者にそれぞれ加える条件を想定してみようと思います。

- 筋力が低く、腱スティッフネスが高い対象者

- 筋力が高く、腱スティッフネスが低い(コンプライアンスが大きい)対象者

この場合、筋力が低く、腱スティッフネスが高い対象者に関しては、

腱は伸びづらく、それを伸ばすための筋力も低いため、腱に十分なひずみをもたらすことができないかもしれず、

腱に十分なひずみをもたらす上で、70%MVC以上の負荷を加える必要があるかもしれません。

一方で、筋力が高く、腱スティッフネスが低い対象者の場合、

腱が伸びやすく、それを伸ばすための筋力も高いことで腱に十分なひずみを加えることができるかもしれず、

腱に十分なひずみをもたらす上で、70%MVCほどでも十分な刺激を加えられるかもしれません。

こちらに関しては以下の図をみるとわかりやすいかもしれません。

McMahon G. No strain, no gain? The role of strain and load magnitude in human tendon responses and adaptation to loading. J Strength Cond Res. 2022;36: 2950–2956.より引用6

ポイント

- 腱の適応を引き起こす上で負荷強度は重要な要素の一つになりうる

- 最適な負荷強度に関しては、各個人の筋力や腱スティッフネスの程度に依存する

D.トレーニング期間(Duration)

腱適応に及ぼす要因の最後として、

トレーニングを実施する期間について見ていこうと思います。

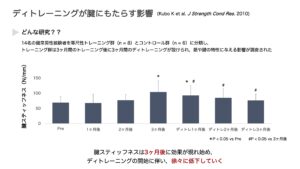

Kubo et al., (2010)は、8名の被験者に対して3ヶ月間の等尺性膝伸展エクササイズを実施させ、腱スティッフネスに及ぼす影響を1ヶ月ごとに計測しました。7

その結果、腱スティッフネス増加はトレーニングを3ヶ月間継続した時点で初めて観察されました。

この研究だけを踏まえると、腱適応を十分に引き起こすには3ヶ月間の介入が必要になる可能性がうかがえます。

「え、腱の適応を起こすのって3ヶ月もかかるんか。。。」

と想像よりも時間がかかるなと感じたかたもいるのではないでしょうか?

実はこの腱に生じる代謝速度は、一般的に筋よりも遅いと考えられています。

実際にMiller et al., (2005)は、コラーゲン合成速度の最大変化量が、腱では1.7倍、筋では2.8倍であったことを示しています。8

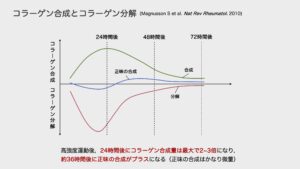

Magnusson S et al., (2010)のレビューによれば、高強度運動後にはコラーゲン合成と分解が同時に起こり、おおよそ36時間後に正味の合成がプラスに転じると示されていますが、

その正味の合成量もかなり微量であり、腱の適応には時間がかかることが伺えます。9

参考

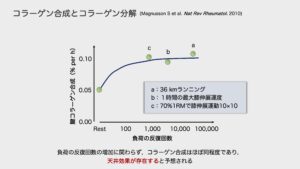

興味深いことに、腱の適応を引き起こす上でトレーニングの総負荷量が重要だといわれたりしますが、

ある一定の負荷量まではコラーゲン合成量は線形的に増加していく一方で、ある点を超えるとその関係性は無くなることが報告されています。

したがって、腱の適応を引き起こすトレーニング負荷量には”天井効果”があると考えられます。

一方で、Bohm et al., (2015)が実施したメタアナリシスによれば、

8~12週間の比較的短期間の介入と12週間以上の長期間の介入との間で、腱に生じる適応に有意な差は観察されなかったと報告しています。3

しかしながら、効果量で比較した場合に、長期間の介入の方が高い効果量を示し、介入期間が長い方が腱適応に対して有利に働く可能性があることを述べていました。

したがって、安定して腱に適応をもたらしたい場合には比較的長期間の介入が有効かもしれないです。

ポイント

- 腱の適応は筋の適応よりも少し時間がかかる可能性がある。

- おおよそ3ヶ月以上の介入は安定して腱の適応をもたらすことができるかもしれない。

3.異なるトレーニングによる腱適応の違い

続いて、トレーニングの種類の違いによって、

腱に生じる適応に違いは観察されるのか否か?について見ていこうと思います。

ここでは主に「レジスタンストレーニング」と「プライオメトリックトレーニング」のそれぞれについて分けて探っていきたいと思います。

A.レジスタンストレーニング

先ほど示した通り、

腱の適応というのは、プライオメトリックトレーニングのような一瞬だけ力が入るような運動よりも、レジスタンストレーニングのような長い筋収縮を伴う方が起こりやすいということを話しました。

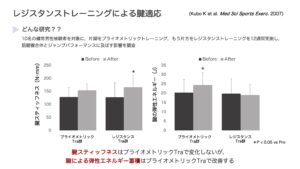

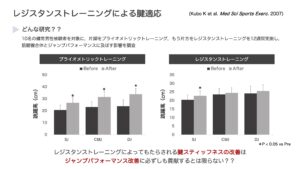

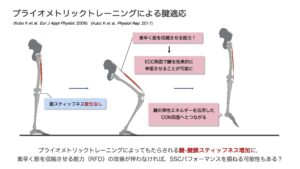

Kubo et al., (2007)は、足関節底屈筋を対象とした12週間のプライオメトリックトレーニングとレジスタンストレーニングが筋腱複合体とジャンプパフォーマンスに及ぼす影響を調査しました。10

10名の被験者は片方の脚をプライオ、もう片方の脚をレジスタンストレーニングという風に割り当ててトレーニングを実施しました。

各トレーニング条件の内容は下記の通りです。

- プライオメトリックトレーニング条件:ホッピングとドロップジャンプをそれぞれ10回5セット実施

- レジスタンストレーニング条件:1秒間で上げて(足関節底屈)、3秒間かけて下げる(足関節背屈)運動を10回5セット実施

その結果、アキレス腱のスティッフネスが高まったのはレジスタンストレーニングを実施した条件のみで、プライオメトリックトレーニング条件も改善傾向はあったものの、有意な差がでるほどには届きませんでした。

この結果だけを聞くと、

「ってことは、レジスタンストレーニングを実施した方が、腱が硬くなってエネルギーを溜めやすくなって跳べるようになるんか?」

と思ってしまうかもしれませんが、

トレーニング実施前後で腱によって蓄積される弾性エネルギーの変化を比較してみると、

改善したのはプライオメトリックトレーニングを実施した条件のみで、レジスタンストレーニングを実施した条件では有意な改善は観察されませんでした。

また、筋腱複合体の関与が比較的大きいジャンプパフォーマンスであるCMJやDJなどの改善もプライオメトリックトレーニング条件でのみ観察されました。

これらの結果から、

「レジスタンストレーニングで腱スティッフネスは高まりやすいけど、このスティッフネス改善というのは必ずしもSSCのパフォーマンス向上にはつながらない?」

と言えるかもしれません。

これについての解釈としては、確かに腱スティッフネスが高まるとより高い弾性エネルギーを蓄積することができるけど、

これはあくまで、同じだけ腱が伸ばされた時に限った話であり、

腱が硬くなり、その分だけ腱が伸びづらくなってしまえば、腱スティッフネスの向上がSSCのパフォーマンスに活きない可能性があります。

一方で、プライオメトリックトレーニングのように腱スティッフネスの高まりがあまり起きていなければ、トレーニングの結果として適切なタイミングで筋が活動さえすれば

腱が伸びやすく弾性エネルギーを蓄積しやすいかもしれません。

この点についてはまた後でお話しします。

ちなみに先ほど説明した通り、「筋の収縮様式の違い」によってもたらされる腱の適応も異なるのか?という点については、今現在あまりはっきりとはしていませんが、

等尺性収縮を用いたトレーニングが特に多くの研究論文でその効果が示されています。

したがって、ここからは等尺性トレーニングの長期介入によって腱にどのような適応が起こるのか?について見ていこうと思います。

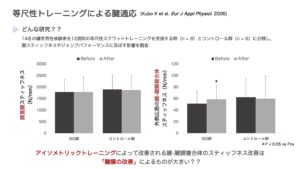

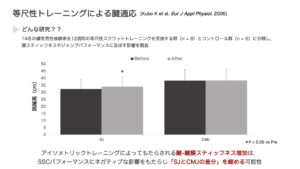

Kubo et al., (2006)は、14名の健常男性被験者を12週間の等尺性スクワットトレーニングを実施する群(n = 8)とコントロール群(n = 6)に分類し,腱スティッフネスやジャンプパフォーマンスに及ぼす影響を調査しました。4

その結果、測定された膝蓋腱のスティッフネスに関してはどちらの群も有意な変化はみられず、

外側広筋の腱-腱膜に関しては等尺性スクワットトレーニングを実施した条件においてのみ有意な改善がみられました。

(この結果から、ひょっとすると等尺性収縮を用いたトレーニングによって観察される腱-腱膜スティッフネス改善の多くは腱膜によるもの?とも考えることができるかもしれません)

また、こちらの研究でも先ほどのKubo et al., (2007)の研究と同様に、SSCを伴うCMJの跳躍高はトレーニング前後で有意な変化がみられなかった一方で、

SSCをあまり伴わないSJに関してのみ跳躍高の改善が観察されました。

このようにして等尺性トレーニングを長期間実施すると、最大筋力が向上することが予想され(Kubo et al., 2006の報告ではMVCが210Nm→236Nm)、

SJの跳躍高改善はこの最大筋力向上の恩恵を効果的に活用できていることを意味しているかもしれません。

では、CMJはなぜ改善しなかったのか?

先ほども少し説明した通り、腱のスティッフネスが高まることというのは、”同じだけ腱が引き伸ばされれば”より多くの弾性エネルギーを蓄積できることにつながりますが、

CMJのような素早い動作の中で、筋が素早くタイミング良く&力強く収縮することができなければこの硬くなった腱を伸ばせない可能性があります。

そしてKubo et al., (2006)の報告では、筋の収縮速度等は直接的には測定していませんが、SJやCMJの上昇局面の動作時間が延長しており、筋の収縮時間はむしろ遅くなっている可能性が高く、

素早い動作の中で適切なタイミングで筋収縮を起こせず、硬くなった腱を効果的に伸ばせていなかった可能性が考えられます。

そしてこれはSSCを伴う動作に対してはポジティブどころか、むしろネガティブに働く可能性もあり、

つまりKubo et al., (2006)の研究でCMJの跳躍高が高まらなかった背景には、

「最大筋力向上(ポジティブ効果)」と「腱スティッフネス向上&筋を素早くそして力強く収縮させる能力の低下(ネガティブ効果)」の差し引きが関係しているのかもしれません(だいぶ推察が多くなっていますが。。)。

参考

最初の「スティッフネス」の言葉の定義の箇所で説明した通り、スティッフネスは腱の断面積や材質的特徴の違いの影響を受けます。

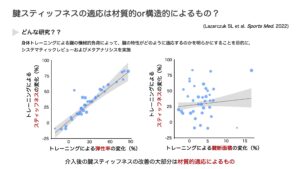

では、

「レジスタンストレーニングによって生じる腱スティッフネス向上は、断面積改善などの構造的特徴の変化によるものなのか?それとも材質的特徴の変化によるものなのか?」

どちらなのでしょうか。

Lazarczuk SL et al. (2022)は、メタアナリシスの結果から

トレーニング後の腱スティッフネス改善のメカニズムには、腱の断面積(CSA)の改善よりも材質的特徴の改善の方が関係していることを明らかにしました。11

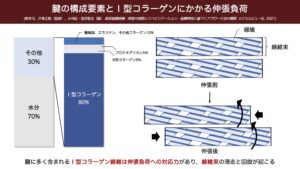

材質的な特徴の改善とは言っていますが、一体腱の中では何が起きているのでしょうか??

この腱の材質的特徴の改善に関与していることとしては、細胞外基質内におけるコラーゲン線維(主にはⅠ型コラーゲン)の濃度が高まっていることが挙げられています。

イメージとしては、トレーニングによりコラーゲンの合成が進み、細胞外基質に存在するコラーゲン線維が密に集まるようになり、最終的には組織全体としての剛性が高まるといったことが起きている可能性があります。

では、レジスタンストレーニングによる腱適応についてまとめておきます。

ポイント

- レジスタンストレーニングはプライオメトリックトレーニングよりも腱スティッフネスを大きく改善する可能性がある

- レジスタンストレーニング後の腱スティッフネス改善だけでは、SSCパフォーマンスはあまり改善しないかもしれない

- レジスタンストレーニング後の腱特性の変化には腱の材質的特徴の変化が関係している可能性

B.プライオメトリックトレーニング

続いて、プライオメトリックトレーニングが腱特性に及ぼす影響について考えていきます。

繰り返しになりますが、

プライオメトリックトレーニングによる腱適応は研究間で異なっていることが多く、その効果というのは曖昧とされています。

例えば、Hirayama K et al., (2017)はDJ10回10セット12週間(3 times/wk)の介入で腱スティッフネスが35%ほど有意に改善することを明らかにしたり、12

Fouré A et al. (2010)の報告ではSJ、CMJ、DJなどを組み合わせた14週間のプライオメトリックトレーニングで腱スティッフネスが24%ほど改善することを明らかにした一方で、13

Kubo et al., (2007)10やKubo et al., (2017)14の12週間のDJ介入では腱スティッフネスが有意に改善しなかったとの報告もあります。

Bohm et al., (2015)はこれらの結果を踏まえて、システマティックレビュー内で

「プライオメトリックトレーニングはジャンプ動作中の負荷時間が非常に短いために、腱の適応応答を促進するには不十分である可能性がある」

と述べています。3

先に話した通り、

腱の適応を引き起こすには、一瞬一瞬でひずみが発生するよりも、一回一回の運動で高いひずみを時間をかけてかけ続けることが重要になります。

これを踏まえると、プライオメトリックトレーニングだけで腱スティッフネスを高めようとするならば、

レジスタンストレーニングのような運動形式よりも長い介入期間が必要になることが予想されます。

ただ、多くのプライオメトリックトレーニング介入の報告では、腱スティッフネスの改善がレジスタンストレーニングほどではないにしても、CMJなどのSSCパフォーマンスは大きく改善を示している報告が多いです。

一体どのようなメカニズムがこのSSCパフォーマンス改善には貢献しているのでしょうか??

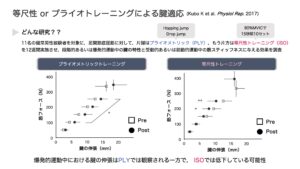

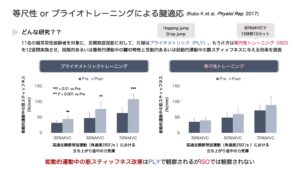

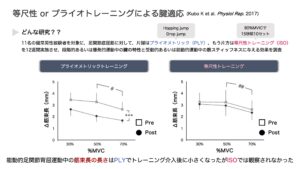

例えばKubo et al., (2017)は、11名の健常男性被験者を対象に、足関節底屈筋に対して、片脚はプライオメトリック、もう片方は等尺性トレーニングを12週間実施させ、

段階的あるいは爆発的運動中の腱の特性と受動的あるいは能動的運動中の筋スティッフネスに与える効果を調査しました。14

各トレーニング条件の内容は下記の通りです。

- プライオメトリックトレーニング条件:ホッピングとドロップジャンプをそれぞれ10回5セット実施

- 等尺性トレーニング条件:足関節底背屈0度&膝完全伸展位で15秒間の足関節底屈運動を10セット実施(80%MVC)

その結果、受動的ならびに能動的足関節背屈中に測定される腱スティッフネスの両方が等尺性トレーニング条件でのみ改善し、

プライオメトリックトレーニング条件では有意な改善は見られませんでした。

しかしながら、CMJとDJの跳躍高はプライオメトリック条件のみ有意な改善を示しました。

「腱スティッフネスの改善が見られない中で、どのようにしてSSCパフォーマンスが高まったのか?」

この疑問について、彼らは爆発的足関節背屈運動中の腱の伸張度を観察したところ、

等尺性トレーニング条件ではトレーニング後において腱の伸張度に有意な改善がみられなかった一方で、

プライオメトリックトレーニング後には腱の伸張度が有意に改善していることが明らかとなりました。

したがって、プライオメトリックトレーニングを長期間実施した条件において、

腱がより伸張し、高い弾性エネルギーを蓄積することができるようになったことがCMJやDJなどのようなSSCパフォーマンスを高めた可能性が考えられます。

では、なぜプライオメトリックトレーニング条件のみ腱がより伸張するようになったのでしょうか??

これには能動的運動中の筋の収縮振る舞いの変化が関係していると考えられます。

例えば、角速度250°/sの足関節背屈中の筋スティッフネスの程度が等尺性トレーニング後は変化しなかった一方で、

プライオメトリックトレーニング後は有意に改善していることを明らかにしました。

同様に、同じ運動中における筋束長伸張度合いもトレーニング後に有意に小さくなることを明らかにしました。

したがって、プライオメトリックトレーニング後にはSSCの急激な伸張局面で筋が素早く活動し、

筋スティッフネスが高まった状態で、筋が伸びる代わりに腱が伸ばされることで高い弾性エネルギーが蓄積できるようになっている可能性があります。

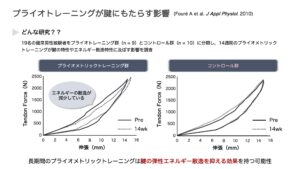

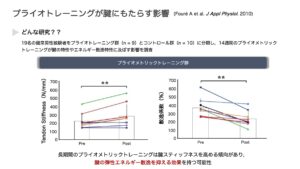

また、Fouré A et al. (2010)は19名の健常男性被験者をプライオトレーニング群(n = 9)とコントロール群(n = 10)に分類し、14週間のプライオメトリックトレーニングが腱の特性やエネルギー散逸特性に及ぼす影響を調査しました。13

その結果、プライオメトリック群はヒステリシスが減少し、腱の弾性エネルギー散逸を抑えられるようになっていることを明らかにしました。

またプライオメトリックトレーニング群は、ヒステリシスの減少にとどまらず、腱スティッフネスの上昇も観察されました。

このヒステリシスの減少というのは、筋張力の伝達効率を改善し、跳躍パフォーマンスの向上に部分的に寄与すると考えられるため、

プライオメトリックトレーニングによるSSCパフォーマンス改善のメカニズムの一つに腱特性が変化したことによるエネルギー散逸特性が改善したことが関係しているかもしれません。

加えて、Fouré A et al. (2010)の研究では、腱CSAはトレーニング前後で変化していなかったので、

ここで観察された腱スティッフネスやヒステリシスの改善は腱組織の質的特性が関与していると考えることができるかと思います。

では、プライオメトリックトレーニング後の腱特性の変化についてまとめます。

ポイント

- プライオメトリックトレーニングによる腱スティッフネス変化はレジスタンストレーニングよりも起こりづらい可能性が高い

- 能動的動作中において、筋腱複合体伸張局面で筋スティッフネスの高まりが起こり、腱が伸張しやすくなる可能性

- プライオメトリックトレーニングの実施によってヒステリシスが減少し、筋張力の伝達効率が改善している可能性

4.腱トレーニングを効果的にSSCパフォーマンス改善に繋げていくには?

では、ここまでを踏まえて、

実際のトレーニングで生じる腱特性の変化をどのようにして効果的にパフォーマンス向上に繋げていけば良いのでしょうか?

ここからはあくまで個人的な考えなので、もし「ここはこうした方がいいんちゃう?」などあれば是非教えてください!

まず、上のトレーニングに関するセクションをみると、

「レジスタンストレーニングは腱の適応が起こりやすいけど、SSCパフォーマンスが落ちるならあんまり好ましくないん?」

と思ってしまうかも知れませんが、

あくまでこの結果はレジスタンストレーニング単体の結果を示したものであり、プライオメトリックトレーニングやパワー系のトレーニングを組み合わせるとどういった結果が出るかは不明です。

実際にプライオメトリックトレーニング単独よりもレジスタンストレーニングを組み合わせた方がアスレティックパフォーマンスが大きく改善されることを示した報告もあったりします。15

また何度も繰り返し説明している通り、腱の適応を促す上で、収縮時間の長いレジスタンストレーニングの方が時間帯効率が良く腱の適応を促すことができるため、

腱のベース(弾性率やトレーニング期間が長ければCSA)を強化するのには有効だと考えています。

したがって、例えば、オフ期間などの試合から少し離れている期間に等尺性トレーニング等を取り入れ、腱のベースを強化するというのは一つの手段として有効かも知れません。

このとき、腱の適応には3ヶ月以上が有効であるという結果を踏まえると、3ヶ月以上のトレーニング期間を確保しておくことが有効かも知れません。

また、腱というのはオフ期間のような腱にかかる伸張負荷がかからない期間が長く続くと、腱の力学的強度が大きく損なわれ、

その後の急激な負荷増大に伴い、腱障害を発症する可能性を高めてしまいます。

したがって、傷害予防の観点からも、

オフ期間のような時期に等尺性トレーニングのような運動で腱のベースを強化したり、最低限のプライオを実施しておくことは有効かも知れません。

ただ、これだけでは実際のSSCパフォーマンスに効果的に鍛え上げられた腱のベースを活かすことができないので、

途中から少しづつプライオメトリックトレーニングのボリュームを増やしていくことが有効だと考えます。

これにより、レジスタンストレーニングによって高まった腱スティッフネスを十分に活かすことのできる筋腱複合体の振る舞いが改善し、SSCパフォーマンス改善につながっていくかも知れません。

このように、腱の適応を効果的に起こし有効活用してくためには、

「どちらの方が有効か?」

ではなく、

「どのように組み合わせたらいいのか?」

という視点を持つといいかもしれません。

是非参考にしてみてください!

まとめ

では、以下本記事のまとめになります。

- 腱の適応を引き起こす上で「収縮様式の違い」そのものの重要性に関しては曖昧であり、それよりも「負荷強度」や「収縮時間」、そして「トレーニング期間」等が重要である可能性

- 腱適応を促進する上で、レジスタンストレーニングは効率よく腱スティッフネスや弾性率を改善する手段として有効かも

- プライオメトリックトレーニングはレジスタンストレーニングほど短期間ならびに少ないボリュームで腱適応を引き起こすことはできないかもしれない

- プライオメトリックトレーニングによって筋腱複合体の振る舞いが最適化され、腱による弾性エネルギー蓄積が改善される可能性

- レジスタンストレーニングとプライオメトリックトレーニングを上手く組み合わせることが、腱適応を効率よく促進し、かつ効果的に活かしていく上で重要かもしれない

今回の記事は盛り沢山になってしまいました。

前半と後半に分けようか迷いましたが、キリの良い分け方がなく1本にまとめてしまいました😅

「腱のトレーニング」の観点って実はあまり理解されてないのかなあと個人的には感じているので(僕もまだまだですが。。)、

もし、特にSSCパフォーマンスを高めたくて、これまでの知識にプラスαしたければ、本記事を参考にしていただけると幸いです!

質問や記事に関してのディスカションは大歓迎です!

お待ちしております!

もし本記事が面白いなと思ったらシェアしていただけると大変励みになります😂笑

それでは、長くなりましたがこの辺で終わりにしようと思います。

ではまた!!!

参考文献

- Arampatzis A, Karamanidis K, Albracht K. Adaptational responses of the human Achilles tendon by modulation of the applied cyclic strain magnitude. J Exp Biol. 2007;210: 2743–2753.

- Malliaras P, Kamal B, Nowell A, Farley T, Dhamu H, Simpson V, et al. Patellar tendon adaptation in relation to load-intensity and contraction type. J Biomech. 2013;46: 1893–1899.

- Bohm S, Mersmann F, Arampatzis A. Human tendon adaptation in response to mechanical loading: a systematic review and meta-analysis of exercise intervention studies on healthy adults. Sports Med Open. 2015;1: 7.

- Kubo K, Yata H, Kanehisa H, Fukunaga T. Effects of isometric squat training on the tendon stiffness and jump performance. Eur J Appl Physiol. 2006;96: 305–314.

- Kubo K, Kanehisa H, Fukunaga T. Effects of different duration isometric contractions on tendon elasticity in human quadriceps muscles. J Physiol. 2001;536: 649–655.

- McMahon G. No strain, no gain? The role of strain and load magnitude in human tendon responses and adaptation to loading. J Strength Cond Res. 2022;36: 2950–2956.

- Kubo K, Ikebukuro T, Yata H, Tsunoda N, Kanehisa H. Time course of changes in muscle and tendon properties during strength training and detraining. J Strength Cond Res. 2010;24: 322–331.

- Miller BF, Olesen JL, Hansen M, Døssing S, Crameri RM, Welling RJ, et al. Coordinated collagen and muscle protein synthesis in human patella tendon and quadriceps muscle after exercise: Coordinated response of muscle and tendon. J Physiol. 2005;567: 1021–1033.

- Magnusson S, Langberg H, Kjaer M. The pathogenesis of tendinopathy: balancing the response to loading. Nat Rev Rheumatol. 2010;6: 262–268.

- Kubo K, Morimoto M, Komuro T, Yata H, Tsunoda N, Kanehisa H, et al. Effects of plyometric and weight training on muscle-tendon complex and jump performance. Med Sci Sports Exerc. 2007;39: 1801–1810.

- Lazarczuk SL, Maniar N, Opar DA, Duhig SJ, Shield A, Barrett RS, et al. Mechanical, material and morphological adaptations of healthy lower limb tendons to mechanical loading: A systematic review and meta-analysis. Sports Med. 2022;52: 2405–2429.

- Hirayama K, Iwanuma S, Ikeda N, Yoshikawa A, Ema R, Kawakami Y. Plyometric Training Favors Optimizing Muscle-Tendon Behavior during Depth Jumping. Front Physiol. 2017;8: 16.

- Fouré A, Nordez A, Cornu C. Plyometric training effects on Achilles tendon stiffness and dissipative properties. J Appl Physiol. 2010;109: 849–854.

- Kubo K, Ishigaki T, Ikebukuro T. Effects of plyometric and isometric training on muscle and tendon stiffness in vivo. Physiol Rep. 2017;5.

- Zghal F, Colson SS, Blain G, Behm DG, Granacher U, Chaouachi A. Combined Resistance and Plyometric Training Is More Effective Than Plyometric Training Alone for Improving Physical Fitness of Pubertal Soccer Players. Front Physiol. 2019;10: 1026.